西早稲田、神田川の川音せせらぐ趣に富んだ風景が広がる一帯。

そこに東京染小紋の老舗「富田染工芸」がある。工房とともに新宿のミニ博物館として担う『東京染ものがたり博物館』が併設されている。

「富田染工芸」は大正三年創業以来、「東京染小紋」と「江戸更紗」を中心に新宿の地場産業として染色業の伝統の技を継承し続けている。

東京染小紋と江戸更紗

「東京染小紋」の歴史は室町時代にさかのぼる。型紙に彫られた型によって染め模様をつくり出す「型染め」には大紋・中紋・小紋の3種類があり、その一つ「小紋柄」が江戸時代に武士の裃(かみしも)に取り入れられたことで本格的に発展した。その後、江戸時代中期には庶民のあいだでも用いられ、柄はそれまでの品格さを重んじたものから自由で粋な要素も加わり幅が広がっていった。

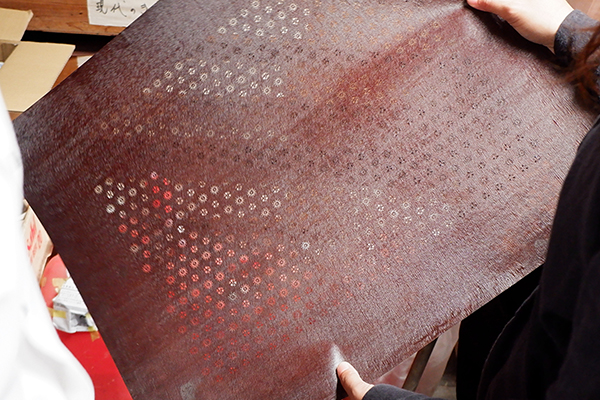

「江戸更紗」はもともとインドやタイ、ジャワなどの中近東で行われている染色「更紗」に由来する。室町時代より輸入が増え、江戸時代には京都や江戸に更紗の模倣染を始める染色師が登場。はじめは手描きで羽織裏や帯などに使用されてきたが、やがて小紋などを染める型染めの技術が取り入れられ、着物なども染められるようになった。このように型染めと更紗の技術が融合した江戸時代末期に「江戸更紗」の名が生まれた。

東京染小紋の染色工程

「東京染小紋」の染色は、図案を起こし型紙に彫ることから始まる。これまで制作した型紙の数は12万点もあるそうだ。鮫小紋の模様をはじめ、どれも細かく、美しい型紙。鮫小紋の中でも特に美しい模様の極鮫小紋の型紙は高いもので50万円以上することには驚かされた。

型紙が準備できたら、混ぜて蒸したモチ粉と米ヌカに染料を加えてつくる色糊の調整を行う。

ちなみに「江戸更紗」の場合は色糊ではなく染料を調整する。ともに、試験染めをしながら慎重につくる日本ならではの丁寧なものづくり。

作業場は1枚7mの檜でつくられた型染板(長板)が列をなす工房へと移る。

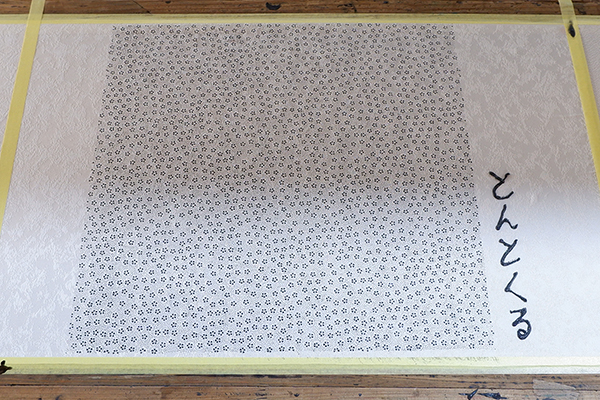

その長い板に白生地を張り、ヘラで目色糊を置いていくのが型付けの作業。

そうすることで、型紙の細かく彫り抜かれた部分だけが染められ、生地に柄が染められていくのだ。

実際に「小裂」の型付けを体験してみる。

日本伝統工芸士の浅野進氏に教わりながら糊をヘラで塗っていくが、想像以上に難しい。小さな穴の模様部分に均一に糊を入れるための力の入れ具合が思うようにいかない。

職人はこの作業を型に合わせ、出来上がりにムラの無い様に、つなぎ目もわからぬよう仕上げる。さすが12年の経験で一人前といわれる技術である。

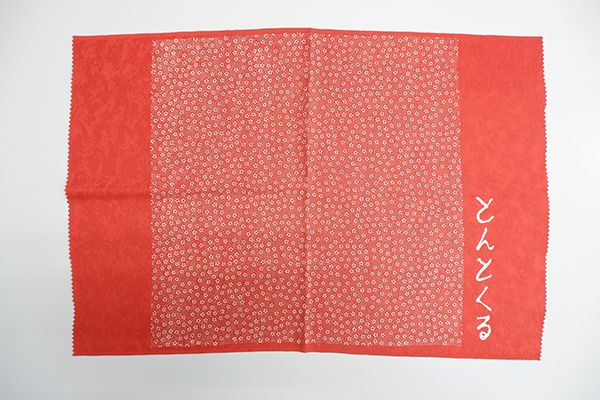

糊が乾くと、生地を板から剥がし染料の入っている地色糊を大きなヘラで全体に平均的に塗り付けて生地の地色を染める「しごき」といわれる作業を行う。その後、生地を蒸し箱に入れ摂氏90~100度で20分蒸す。

蒸し箱も水滴が蒸しあがった生地に付かないように三角屋根の工夫がなされている。

オガクズも木造建築の減少とともに入手が容易ではなくなってきている

蒸しあがった生地は、糊や余分な染料を落とすため水洗いをする。

昭和38年までは、工房前を流れる神田川を染めもの生地を洗う「水元」として使っていた。

現在は、水道水は化学薬品が入っているため水洗いに適さず、雨水や地下水など天然水を使用している。

水洗いした生地は、張って乾燥させ湯のしで幅を整えて一連の工程は完了する。

いくつになってもチャレンジは続けたい

日本の民族衣装である着物も今では日常で着る人は少ない。ゆえに着付けをしてもらわないと着ることができない人が大半であろう。誰かに着付けてもらわないと着ることができない衣装はそうそう売れるものではない、それが現状だ。

「日本で着物をつくっている織物屋はどこも織物の研究を続けています。知られていないたくさんの素晴らしい織物をもっと知ってもらいたい」と富田染工芸 5代目社長の富田篤氏は語る。

そこで、至高の織物を求め全国の織物屋をまわり、その織物を染めた唯一無二の日本製品で世界を目指すものづくりをはじめた。

「これまでの『着物染めの富田』から『染めの富田』に考え方を変えるだけで、ジャンルは広がります」と富田氏。発想を転換させることで新しいジャンルを開拓した。

その一つがデザイナー南出優子氏と立ち上げたブランド「SARAKICHI」。

製品はポケットチーフからネクタイ、日傘、ストールなどさまざま。なかでも「四季の日傘」は内側にはヨット、外側には6種の波柄と、江戸小紋でも最高峰といわれる「両面染」を用いた製品。染めの技術とデザイナーのアイデアが見事なまでに融合している。

「いくつになってもチャレンジを続けていきたい」

そう語る、チャレンジ精神にみなぎった富田氏の挑戦をこれからも注目していきたい。