いらっしゃいませ。

ようこそBook Bar 坂ノ途中へ。

ここは、編集者RとKのふたりが営むバー。本日は読書感想文がそれほど得意ではなかったRが店番です。

8月も間もなく半ば。子どもたちは夏休みとは言え、旅行や花火大会、様々なイベントに行けなくて退屈な思いをしているんでしょうね。まあ、それは大人も同じですが、貴重な子どもの頃の思い出は夏に作られることが多かったことを思うと、可哀想だなと思います。

夏休みは楽しい経験ができる一方で、ここぞとばかりに山積みの宿題を出されたのには閉口しました。お客様は毎日少しずつやるタイプでしたか? 計画的に進めれば良いのに、結局怠けて最後に泣きながら片付けていたのは、何を隠そう私です(苦笑)。宿題と言えば、長い休みによく出される「読書感想文」。現在はこんな仕事をしていますが、あまり好きではなかったですね。そもそも感想文を書く対象の課題図書が面白くなかったということもあるんですが。

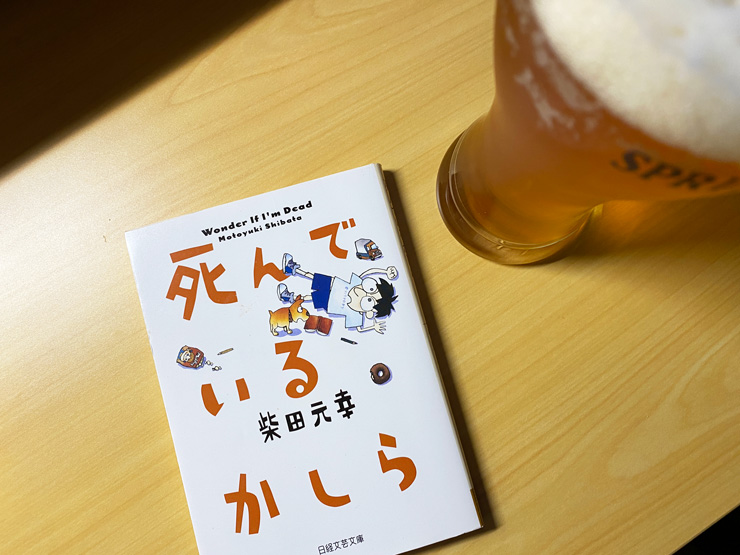

数々の英米文学の名訳で知られる翻訳家の柴田元幸さんは、そのエッセイ集『死んでいるかしら』で「読書感想文コンクール」があるなら「ラーメン感想文コンクール」があってもいいのではないかと書いています。というのもラーメンと本、特に文庫本を考えてみると、その手軽さ、値段において両者は大いに通じるものがあるからと言うんです。

そもそも、なぜ本だけはいちいち「感想」を持たねばならないのか? 音楽、絵画、映画、ダンス、その他文化的産物はみなそうだが、本もやはり、もっともらしい言葉(感想)にする前に、まずは「味わう」べきものだと思う。もっといえば、一冊の本を読むというのは、一杯のラーメンを食べるのと大して変わらない行為だと考えたい。「ああうまかった」「ああまずかった」が、「ああ面白かった」「ああつまんなかった」というふうに言葉がちょっと入れ替わるだけの話である。

――柴田元幸『死んでいるかしら』日経文芸文庫より

読書感想文の課題は、本との出会いのきっかけになるという「功」の面がある一方、課題図書がつまらなく感じ、それっきり本が好きではなくなってしまうという「罪」の面もあります。だから、

ラーメンをすする気楽さで、感想文のことなんか考えずに文庫本を読む。これが一番である。(中略)(「ラーメン感想文コンクール」を)全国的に行うには、インスタントラーメンに登場願うべきだろう。日本全国の小中高生が「チャルメラ」なり「出前一丁」なりを「課題ラーメン」として与えられ、それを調理し、食べ、感想を書くのだ。「『出前一丁』を食べてみて、私が一番感動したのは、麺のコシの強さです。食べはじめから食べ終わりまで一貫して失われないその強さを、私も見習って、これからは強く生きていきたいと思います」とかね。

――柴田元幸『死んでいるかしら』日経文芸文庫より

なるほど、こんな感想文コンクールだったら子どもたちも喜んで参加しそうです。自分で調理することを条件にすれば国語だけではなく、家庭科の課題にもなって一石二鳥でしょうか。とはいえ、本を作ることを生業にしている私としては、一人でも多くの人に読書の楽しみも知って欲しいと思うわけなんですが。そういえば、大学時代に家庭教師のアルバイトをしていて、教えている小学生に読書感想文を見てほしいと言われたことがあったんですが、あれには困りました。なんとか感想を引き出して、まとめるように誘導しましたけどね。

そうそう、ラーメンと言えば餃子、餃子と言えばやはりビール。あいにく今夜はラーメンも餃子も用意はしていないのですが、キーンと冷えたビールはあります。ぐびりと飲んで思わずフーッと溜め息をつく。その至福の一瞬が楽しめれば、大丈夫。それでこそ「死んでいるかしら」ではなく、生きている実感を味わえるというもの。どうぞ今夜もごゆっくり。

【今回紹介した本】

柴田元幸『死んでいるかしら』(日経文芸文庫 2014年刊)

ヘミングウェイやポール・オースターなど、多くの英米文学の名作を手がけている翻訳者の柴田元幸氏は、『生半可な学者』で講談社エッセイ賞も受賞したエッセイの名手でもある。表題作「死んでいるかしら」では「自分はもう死んでいるのではないかと、思うことがときどきある」と語り、その視点の面白さが本書のよみどころ。主に笑えてすこし泣ける柴田氏の徒然なる日常を通して、世界が違って見えるようになるかも。

文:R